Comecei a frequentar a Vila na metade da década de 1950. Era um moleque feliz, vivia descalço pelas ruas de terra do Marapé e fazia do campo do Santos, do alto do morro e das areias do José Menino extensões do minúsculo quintal do nosso chalé de madeira de dois cômodos na Rua Morvan Dias de Figueiredo.

O time de branco começava a se armar para conquistar o mundo e meus deslumbrados olhos só viam craques no Peixe. Era vestir o manto sagrado para virar ídolo. E era incomparável a alegria das tardes de domingo no pequeno lance de geral reservado aos “meninos do Santos FC”. Reparem na data da primeira frase deste texto. Pois é! Acompanhei de perto toda a fase mais vitoriosa do clube que o Bom Fonseca colocou no meu coração. Vi de alguma forma todas as conquistas do maior time da história.

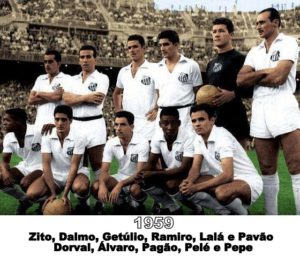

A bombas do Pepe, os lançamentos do Jair Rosa Pinto, o comando do Zito, a classe do Ramiro, as diabruras de Vasconcellos, a força do Del Vecchio. O ataque PPP, Pagão, Pelé e Pepe. Depois, a dupla Pelé-Coutinho, das tabelinhas mortais, e o chamado trio defensivo: Manga, Hélvio e Ivã. Mas o principal eram as goleadas, as chuvas de gols. Quatro num jogo era pouco para aqueles ataques, que podiam ter Dorval e Tite nas pontas.

Cresci e fiquei mais exigente. Durante anos não engoli Toninho Guerreiro, em suas primeiras temporadas no Peixe. Para mim, ele usurpava a camisa 9 tão finamente vestida por Pagão e Coutinho. Até que, encerradas as carreiras desses dois príncipes, tive de me render aos dotes do goleador que veio de Bauru para ajudar na conquista de nosso tricampeonato paulista de 1967, 1968 e 1969. Toninho não era o fino da bola, mas foi um grande jogador e merecia mais respeito.

Durante aquela década, acompanhei todos os jogos que pude, em Santos e em São Paulo. Muitas vezes, faltava grana para subir a Serra, mas na Vila sempre se dava um jeito de entrar de graça. Impossível era ir mais longe e o Peixe era cada vez mais um time do mundo, levado pelo brilho de Pelé e companhia e, também, pela clarividência da diretoria da época.

Athié, Roma e Moran tinham outra cabeça. Logo, perceberam que o negócio do Santos era o fantástico time de futebol. Viram que só alargando seus horizontes seria possível mantê-lo sempre forte. Daí que fomos decidir os nossos maiores títulos no Maracanã e fizemos de Paris, Roma e Madrid, entre outras capitais, palcos cativos de nossos espetáculos. O Peixe exportação não perdeu um pingo de sua identificação com a cidade e com a torcida. Pelo contrário, nos dava orgulho ver a multidão de cariocas, franceses, italianos e espanhóis brigando por um lugar nos estádios que reverenciavam o nosso time.

Segui esse Santos em parte pelas imagens em preto e branco da televisão da época, pela empolgada narração dos locutores de rádio e, principalmente, pelo texto maravilhoso dos cronistas de A Tribuna. De Vaney, Chico Sá, Ary Fortes, Gilberto Bezerra e J. Lima transformavam as excursões do time em epopeias, narrativas de Marco Polo, contos das Mil e uma noites.

Até que virei jornalista, também, e fui cobrir o Santos, ainda de Pelé, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Clodoaldo, Joel Camargo e Edu, mas já na pré decadência do início dos anos 1970. Acompanhava os treinos, entrevistava diretores, técnicos e jogadores. Ia aos jogos e participei, como membro da delegação, de várias viagens ao exterior.

O Bom Fonseca em 1936, na Pauliceia, com

o distintivo do campeão paulista na gravata.

A convivência profissional com o clube me transformou em outro torcedor. Provisoriamente, em não-torcedor. Os tempos também eram outros, o futebol se modificava, com a implantação de um profissionalismo algo exagerado e frequentemente equivocado. Terminavam os tempos românticos que ligavam o jogador ao time e à camisa. Por justiça, devo dizer que, até o fim, o nosso Corró foi exceção.

Passaram a prevalecer os interesses individuais, num esporte até então considerado coletivo. Surgia o “jogador maior que o clube, a cidade e a torcida”. Carlos Alberto, por exemplo. De repente, no pior momento, quis porque quis voltar para o Rio. Achou que as coisas por aqui estavam ruins, mas, ao ver que lá podiam ser piores, voltou. Por pouco tempo.

Além de perder jogadores para a idade e incapacitado de fazer as reposições necessárias, porque a infeliz compra do Parque Balneário Hotel exauria suas finanças, o Peixe ainda sofreu perdas precoces de jogadores vítimas de contusões e acidentes. Um câncer nos levou o goleiro Cláudio, batidas de carro praticamente encerraram as carreiras de Joel Camargo e Mané Maria, enquanto um joelho problemático levava Djalma Duarte, jovem promessa vicentina, a parar com o futebol.

Uma grave fratura também nos tirou Cláudio Adão, sem impedi-lo de seguir jogando. Passou por todos os grandes do Rio, foi várias vezes campeão carioca, mas nunca mais chegou à seleção, numa época em que ser titular de qualquer time da Cidade Maravilhosa era meio caminho andado. O Santos continuou grande, no mínimo o maior do Brasil, mas a supremacia dos Meninos da Vila e dos times de Chulapa, Giovanni, Diego, Robinho e Neymar nunca mais foi tão avassaladora.