Em 2004, o antigo Portal do Santista Roxo revelou um personagem de ficção, em textos atribuídos a um certo Argemiro da Veiga, que assinava a coluna “Tesoura Afiada” e se dizia proprietário de uma barbearia no Macuco, bairro popular de Santos, próximo ao porto. Ali, uma freguesia variada discutia futebol, especialmente o Peixe. Nos comentários anotados pelo barbeiro, destacavam-se as observações do portuário aposentado Nicácio Silva Pinto. Mas o velho morreu no mesmo dia em que Diego partiu para Portugal, e a coluna parou. Ano e meio depois, em janeiro de 2006, Argemiro relatou uma conversa que teve em sonho com o amigo falecido. O texto faz referência à dispensa do ídolo Giovanni.

A Santos de Santa Terezinha e o Santos do ataque dos deuses

“Tem o Santos que é coisa daqui de cima, Argemiro, feito à imagem e semelhança do Criador. Ou você acha que Robinho surgiu assim, por conta da sabedoria dessa gente aí? Que foi o turco – e você sabe que eu respeito muito o Athié – quem guiou os passos do menino Pelé até a Vila? Claro que não, amigo. Só que também tem o Santos do general Osman, o vice-presidente que “vendeu” Coutinho, Carlos Alberto e meio time do Peixe para um jornalista da Placar, pensando que tratava com um empresário do Marrocos e que o negócio era das Arábias. Caiu num conto de 1º de abril. Esse Santos é coisa do demo.”

Parecia um sonho ver o Nicácio com o jornal dobrado em cima dos joelhos, sentado na cadeira junto à porta do salão, iluminado pelo fiozinho de sol que atravessava a cortina. A conversa sempre começava daquele jeito, como continuação das notícias que ele tinha acabado de ler na Tribuna, mas indo da frente pra trás. Da conclusão para os fatos, da moral para a história, do resumo para a ópera. Eu, que conhecia bem o finado, digo, o velho, conferia com o rabo do olho os assuntos do jornal que chamavam a atenção dele, para depois não boiar. Tava na cara que, naquela manhã, ele ia falar do Giovanni.

Antes de continuar, porém, é importante explicar que foi sonho mesmo, porque eu ainda não dei de ver fantasmas e todo mundo sabe que o Nicácio morreu, coisa de ano e meio, quando o Diego, desamarrou o barco dele do nosso cais e foi pro outro porto, o de Portugal. Além do mais, nunca incorporei espírito e nem acredito nisso, que me desculpe Matilde, a mulata do 47, que diz encarnar um índio velho num terreiro do Golfo. Toda sexta-feira.

De forma que o Nicácio continuou falando, dentro da minha cabeça, enquanto eu dormia, de segunda pra terça. Me entreteve tanto, eu que me agito demais nessas noites quentes de janeiro, que foi uma estirada só, do fim do Big Brother até as seis da manhã. “Acorda, Argemiro. Abre o olho que aí tem coisa … Sol forte na capital da Baixada … Sou Peixe, mas não sou trouxa … ” Ouvi, ou pensei ouvir, antes de pular da cama, sem saber se quem falava era o Nicácio do sonho ou o locutor do rádio despertador.

“O Santos daqui de cima é um time abençoado, que recebe a ajuda divina para resolver as encrencas do pessoal aí de baixo. Mas não é caridade, Miro. Esta turma gosta mesmo do Peixe. Você precisava estar aqui comigo (“eu, heim!”) para ver como a galera se divertiu naquele domingo em que o Robinho e o Leo fizeram gato e sapato dos infelizes, na Vila. Foi 3 a 0, lembra? O Chefe também estava de bom humor, mas no fim do jogo disse uma coisa que me deixou grilado: ‘Aproveitem enquanto é tempo!’”.

Aí o Nicácio explicou como é que funciona. O Cara é Peixe e ponto! Mas tem de ser justo. Não pode ficar favorecendo sempre o time dEle. De vez em quando, deixa a coisa correr frouxa. São aquelas fases tétricas que a gente passa, achando que o Santos de glórias mil (deve estar enturmado com o Plínio Marcos, o velho ranzinza) acabou. Larga a mão só pra dar um gostinho pros que vivem reclamando nas divinas orelhas.

Como o Vicente “benditos os que sofrem” Matheus. “Dizem, porque eu ainda não tinha vindo para cá, que o corintiano fez um escândalo quando viu Robinho e Diego pela primeira vez com as camisas brancas. Justo contra quem? É, isso, naquele 3 a 1 que abriu o mais recente tabu contra o ‘faz-me rir’. Era só um amistoso, mas o marido de dona Marlene pressentiu o que viria pela frente, já que conhece como ninguém as mumunhas de ser um bom freguês do Peixe.”

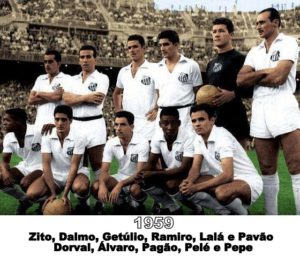

“Pô, Pai! Por que é que Você só leva esses garotos pra Vila? Já não bastava o Pelé, aquele insuportável? E, agora, esses dois meninos?” – bronqueou. A resposta até hoje é lembrada pelos boleiros daqui: “Do que reclamas, Matheus? Não vês os tipos que coloco na direção do Nosso clube, digo, do clube deles?”

Mas o Nicácio, que duvida de tudo e não aceita explicação simplória, quis saber que história é essa de que Deus não pode ajudar só o Santos, para não ser injusto com os outros? Deus é Deus, pode tudo. Se ele quer, faz e pronto. Conversa daqui, assunta dali, me disse o Nicácio que conseguiu desvendar o mistério.

“Sabe o que é, Miro? Cabeça não é só o lugar por onde as palavras passam, indo da orelha para a boca. Cabeça é pra pensar. Não é para usar que nem esses repórteres que ouvem qualquer coisa e vão correndo transmitir pro povão, se achando muito informados. É por isso que todo dia dizem barbaridades nos jornais, na rádio, na televisão. Furos … n’água. Ou você também acreditou que o Giovanni foi dispensado porque não está nos planos do Luxemburgo?”

Esse era o ponto, mas o Nicácio não falaria do Giovanni. Naquele momento do sonho, ele ainda explicava porque o Homem, que gosta tanto do Santos, não faz logo o time ter sempre os melhores jogadores e ganhar todos os campeonatos. “Se fosse assim, que graça teria? Você não viu o que aconteceu com o Otávio, que papava todas as meninas? Ficou tão fácil que ele mudou de time. Saiu da linha e foi pro gol. Acabou desfilando na Dona Dorotéia com faixa de Rainha da Estiva e tudo o mais.” Tive de concordar com o falecido, digo, com o velho.

“Tem que ter emoção, Argemiro. É por isso que, de vez em quando, você vê são-paulino e corintiano se achando. Palestrino pensando que é mais. Nunca serão, porque isso Ele não vai permitir. No máximo, deixa os caras terem um pouco de alegria, pra depois o sofrimento ser maior e a nossa felicidade, mais completa. O Próprio, contam os hóspedes antigos daqui, percebeu que iria morrer de tédio, se tivesse de passar a eternidade tomando conta do jardim sem pecado. Foi quando teve a ideia genial de transformar o seu melhor assistente no anjo do mal. Inventou o capeta, para animar o pagode aí embaixo.”

“Levanta, Argemiro. Sol forte na capital da Baixada…” Nesse momento, eu acordei e o sonho acabou. Tomei um banho gelado, bebi o café em dois goles e saí andando pro salão com a cara e as palavras do Nicácio rodando na cabeça. Foi assim o dia inteiro, tentando não esquecer nada e querendo voltar logo pra casa pra colocar tudo no papel, à noite. De tanto pensar, acabei escrevendo coisas que ele não disse. Culpa daquele filme do poeta que ensina pro carteiro o significado da palavra metáfora. O Nicácio também era meio poeta, com a prosa cheia de imagens, dando cor às ideias.

Foi desse jeito que ele falou do Santos do céu, que nunca vai ser destruído pelo Santos das trevas, porque é o Santos do Antoninho Fernandes e do Zito, do Balero e do Jair Rodrigues, do Athié e do Lula, do Guilherme e da Nanda, do Rei Pelé e do Canhão, do Toninho Neves e do Márcio, do Ary Fortes e do Abel Neto, do Salu e do Sabuzinho, da Leila e da Laurinha, do Bom Fonseca e da Bela Dolores, do Mário Covas e do Supla, do Osvaldo Martins e do professor Sílvio, do Bob Marley e do Mano Brown, do Jun e do Rafa, da Bia e da Vilminha, do Agostinho e do Serrano, do Taki Cordás e do Bento, do Mengálvio e do Chulapa, do Chadad e do Zelli, do Emicida e do Chorão, da Mari e da Fernanda, dos Setúbal e dos Bracher, do Zé Lúcio e do Lúcio Cardin, dos Oliva e dos Gomes, do Tonico Duarte e do Mauricy Moura, do Luís Álvaro e do Hase, do Manente e do André, da Jovem e da Sangue. O Santos do Renato Teixeira e da Nossa Senhora Aparecida.

Esse time, que é o paraíso dentro dos nossos corações, nos faz aceitar como pequenas provações tristezas como a dispensa do Giovanni.